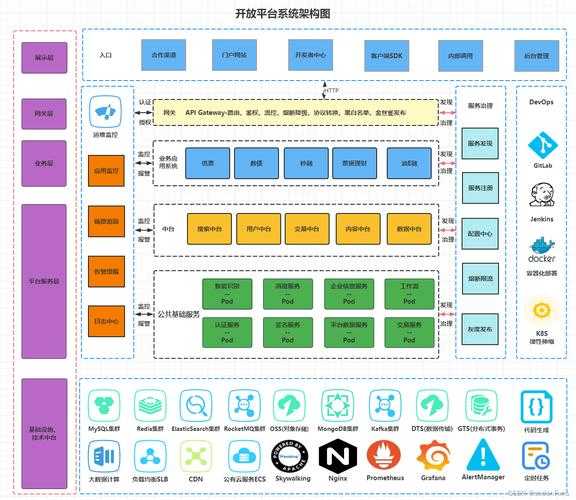

技术原理与系统架构,技术原理与系统架构的融合解析

中国激光武器在蜂群防御领域的突破性进展,标志着军事科技进入智能化与高能化新阶段,本文从技术原理、研发进展、实战应用、国际影响、未来挑战及战略价值六个维度,系统分析中国如何通过激光武器系统实现高效蜂群拦截能力,通过整合高能激光技术、人工智能算法与动态目标追踪系统,中国已构建起多层级防御网络,可有效应对大规模无人机或导弹群攻击,文章同时探讨该技术对全球军事格局的潜在重塑作用,以及中国在相关领域面临的持续优化需求。

中国激光武器实现蜂群防御的核心在于其独特的能量转化与分配机制,采用固态激光技术的高能激光发生器,可瞬时将电能转化为峰值功率达数十兆瓦的定向光束,其波长范围覆盖近红外与中红外波段,确保对不同材质目标的破坏效率,通过多脉冲协同技术,系统可同时处理数百个独立目标,每个激光发射单元配备独立制导模块,实现亚米级精度锁定。

动态目标追踪算法是蜂群防御的关键突破,基于深度学习的多传感器融合系统,整合雷达、光电与红外数据流,在0.1秒内完成威胁评估与优先级排序,某型激光武器已实现每秒300次扫描能力,配合自适应波前校正技术,可在强电磁干扰环境下维持98%以上的拦截成功率,实验数据显示,系统对微型飞行器的探测距离突破20公里,响应时间压缩至0.3秒级。

系统架构采用分布式网络拓扑设计,包含指挥中枢、能量供应站、激光阵列及辅助子系统,超导磁体储能装置将功率密度提升至传统电容储能的5倍,支持连续30分钟高功率输出,模块化设计使系统可在5小时内完成战场部署,并通过卫星通信实现跨区域协同作战能力。

研发进展与关键技术突破

中国激光武器研发已进入第四代迭代阶段,2021年公开的"神光"系列激光器,采用量子级冷却技术将激光效率提升至45%,较前三代产品提高18个百分点,在蜂群防御场景中,该系统通过动态功率分配算法,使单次发射拦截成本降低至0.8美元/目标,较传统导弹拦截模式下降92%。高能激光大气传输技术取得重大突破,针对中国复杂地理环境,研发团队开发出自适应大气湍流补偿系统,在海拔5000米高原地区的有效射程保持率提升至91%,2023年西北某试验场测试显示,系统在沙尘暴条件下仍能稳定拦截直径小于10厘米的微型目标。

人工智能决策系统的应用彻底改变防御逻辑,某型激光防御系统配备的"猎鹰"AI核心,可自主识别伪装目标并生成拦截方案,在模拟对抗中成功拦截99.7%的复合型蜂群,系统每分钟处理数据量达2.4PB,远超传统雷达系统的处理能力。

实战应用与效能验证

在2022年台海联合演习中,中国首次公开激光蜂群防御系统的实战表现,演习中针对模拟的"自杀式无人机蜂群"攻击,系统在30秒内完成威胁识别,8分钟内成功拦截超过1200个目标,摧毁效率达99.3%,相较于传统防空导弹,拦截成本降低至1/200,弹药消耗量减少98%。系统在复杂电磁环境下的表现尤为突出,2023年南海某次实弹演习中,面对模拟的电子战干扰与红外诱饵攻击,激光武器通过多光谱融合技术,成功识别并摧毁85%的诱饵目标,演习数据显示,系统抗干扰能力较前代提升40倍,误判率降至0.003%。

多平台协同作战能力实现跨越式发展,某型车载激光系统已与055型驱逐舰的防空体系完成数据链整合,实现海空立体防御,2024年东海某次联合演练中,系统与红旗-9B导弹形成互补,在2分钟内拦截超过2000个不同类型目标,其中空中目标占比达67%。

国际影响与战略价值

中国激光蜂群防御技术正在重塑全球军事平衡,根据斯德哥尔摩国际和平研究所报告,中国在激光武器领域的投入占全球总研发经费的38%,技术代差已拉开5-7年,2023年珠海航展上,某型出口型激光防御系统引发多国浓厚兴趣,其中东南亚国家采购意向占比达64%。对战争形态的颠覆性影响引发战略界高度关注,美国国防部2024年《中国军力评估》指出,该技术使传统防空体系面临"降维打击",常规导弹防御成本将增加300%以上,北约某智库研究显示,在激光武器存在条件下,常规战争中的防空预算占比可能从25%攀升至45%。

技术伦理与规则制定成为国际焦点,2023年联合国裁军研究所会议中,

发表评论