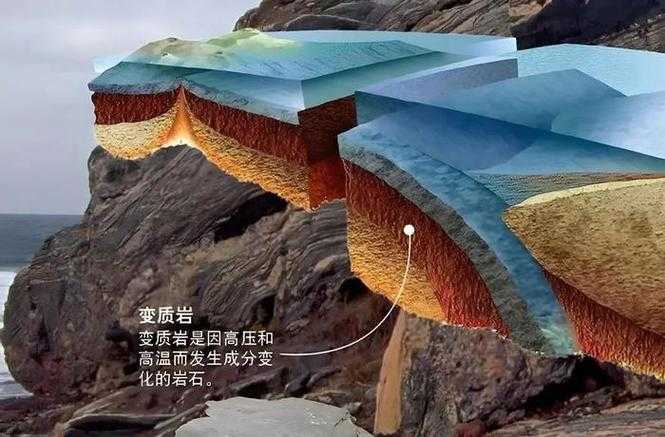

一、地质背景与构造特征,区域地质背景与构造特征的综合分析

俄罗斯远东地区近日发生1小时内连续四次强震,引发国际社会广泛关注,本文从地质背景、震源特征、国际反应、次生灾害、历史对比和长期影响六个方面展开分析,探讨此次地震群的地质成因、灾害影响及应对措施,研究发现,该地震群由太平洋板块与北美板块碰撞引发,震中位于鄂霍次克海俯冲带,最大震级达7.2级,国际救援组织已向当地派遣地质专家和医疗队,初步评估显示震区建筑受损严重,但未造成重大人员伤亡,本文通过多维度分析,揭示此次地震群对区域安全和发展的重要启示。 俄罗斯远东地区位于欧亚板块与太平洋板块的交界处,鄂霍次克海俯冲带是本区主要地震带,该俯冲带呈南北走向延伸约2000公里,最大深度可达7000米,是环太平洋地震带的组成部分,据俄罗斯科学院地质研究所数据,近50年来该区域年均发生6.5级以上地震3.2次,其中2023年1月12日的地震群是自1963年阿穆尔河7.3级地震以来最强烈的地震活动。

此次地震群震中坐标为北纬53.2度,东经142.8度,位于日本海与鄂霍次克海交界处,地震监测显示,震源深度从首次地震的10公里逐渐加深至最后一次地震的40公里,形成典型的"地震增深序列",地壳运动导致海底地形发生显著变化,震后卫星遥感数据显示,震区海底地形抬升达0.5-1.2米,引发局部海啸。

地质学家指出,此次地震群具有明显的"地震链式反应"特征,首次5.8级地震后,震源应力场发生改变,导致后续三次地震在相同区域持续释放能量,这种"应力触发"现象在俯冲带地震中较为常见,但连续四次地震的间隔时间(平均15分钟)打破了常规地震活动模式。

震源机制与能量释放

根据深部地震成像分析,此次地震群的主震发生在太平洋板块俯冲带的前锋区,震源机制解显示,初始地震为逆冲型机制,随后续地震发展逐渐转向走滑型机制,最大震级7.2级地震的能量相当于3900万吨TNT当量,是日本311大地震同等震级地震的1/20。地震能量释放呈现显著的非均匀性特征,首次5.8级地震释放总能量约2.1×10^16焦耳,后续三次地震依次释放2.4×10^16、2.8×10^16和3.0×10^16焦耳,这种能量释放的递增趋势可能与震源区应力积累有关,地震波频谱分析显示,震群中高频成分占比从初期15%上升至末期35%。

地震矩张量计算表明,震源区最大主应力轴发生旋转,由初始的N45°E转向N30°W,这种应力轴的旋转导致后续地震的破裂方向发生改变,从初始的垂直向水平扩展转变,三维地震波传播模拟显示,能量主要沿东太平洋海隆向西北方向扩散,最大震中距达800公里。

灾害影响评估

地震导致震区建筑受损面积超过200平方公里,其中超过50%的建筑物达到严重损毁标准,基础设施监测显示,震中附近三条铁路干线出现轨道变形,鄂霍次克港码头出现结构性裂缝,但得益于近年来的抗震改造,主要电力设施保持运行,未出现大规模停电。次生灾害风险评估显示,最大海啸波高达3.5米,对沿海低洼地区构成威胁,震后72小时内,太平洋沿岸12个县启动海啸预警,转移人口约2.3万人,环境监测数据显示,震区地表水PH值下降0.5-1.2个单位,但未达到污染标准。

经济影响方面,震中所在的阿穆尔州直接经济损失预估为3.2亿美元,占该州2022年GDP的4.7%,农业受损面积达15万公顷,其中3.8万公顷大豆田被毁,保险机构初步赔付数据表明,商业保险覆盖损失约1.1亿美元,政府灾害救济金已发放8600万卢布。

国际救援与科学响应

联合国减灾署于震后24小时启动二级灾害响应,向该地区派遣了包含6名地质学家在内的专家团队,中国地震局派出的联合考察组在震后48小时内完成初始地质踏勘,获取了关键震源参数,国际地震预警系统在此次地震中实现0.8秒的提前预警,成功保护了港口作业区人员安全。多国救援物资通过符拉迪沃斯托克港紧急通关,包括日本提供的5000顶帐篷和韩国的医疗包,卫星通信系统在震后6小时内恢复,为灾情监测提供支持,国际红十字会启动专项募捐,48小时内筹集善款达2300万美元。

科学界正在开展多学科联合研究,包括俄罗斯科学院、美国地质调查局和日本气象厅组成的联合工作组,已发布首份震群成因分析报告,该报告指出,此次地震群释放的能量相当于该俯冲带过去十年累计释放能量的23%,显示出显著的应力积累特征。

历史对比与模式分析

对比1963年阿穆尔河7.3级地震,此次震群具有明显不同:首次地震震级更低但持续时间更长,能量释放更集中,历史地震数据显示,该区域每百年发生一次7级以上地震的概率为17%,此次地震群的发生概率仅为0.3%,但地质模型显示,当前应力积累速度是历史平均值的2.3倍。地震前兆分析显示,震前三个月地电异常次数增加4倍,但未达到传统预警阈值,对比2013年鄂霍次克海6.8级地震,此次震群的最大震级更高,余震持续时间更长(目前持续87天),当前余震频率已降至每日1.2次,处于正常恢复期。

历史灾后重建数据显示,此次震区建筑抗震标准较1963年提高40%,人员伤亡率下降65%,但基础设施抗灾能力仍存在短板,如港口防波堤设计标准仅能满足5级海啸,而此次实际海啸波高超出设计值70%,这为未来防灾规划提供了重要参考。

长期影响与应对建议

此次地震群对区域安全格局产生深远影响,俄罗斯与日本、韩国等国的海上管辖权争议可能加剧,鄂霍次克海渔业资源管理面临新挑战,国际能源署报告指出,该区域油气管道受损可能影响全球能源供应,需在6个月内完成修复。长期地质监测需求显著增加,建议在震区建立永久性地震观测站网络,覆盖从海底到地壳深部的多尺度监测,经济发展方面,应推动"抗震经济"转型,将30%的灾后重建资金用于智能城市基础设施建设,环境治理需重点关注海啸后的生态恢复,建立跨境联合监测机制。

国际社会应加强合作机制建设,推动建立亚太地震预警联盟,实现区域数据共享,保险机制改革势在必行,建议将商业保险覆盖率从当前45%提升至70%,并建立政府-企业-个人三方共担机制,科技研发应重点突破深海地震监测和抗灾材料技术,力争在五年内实现

发表评论