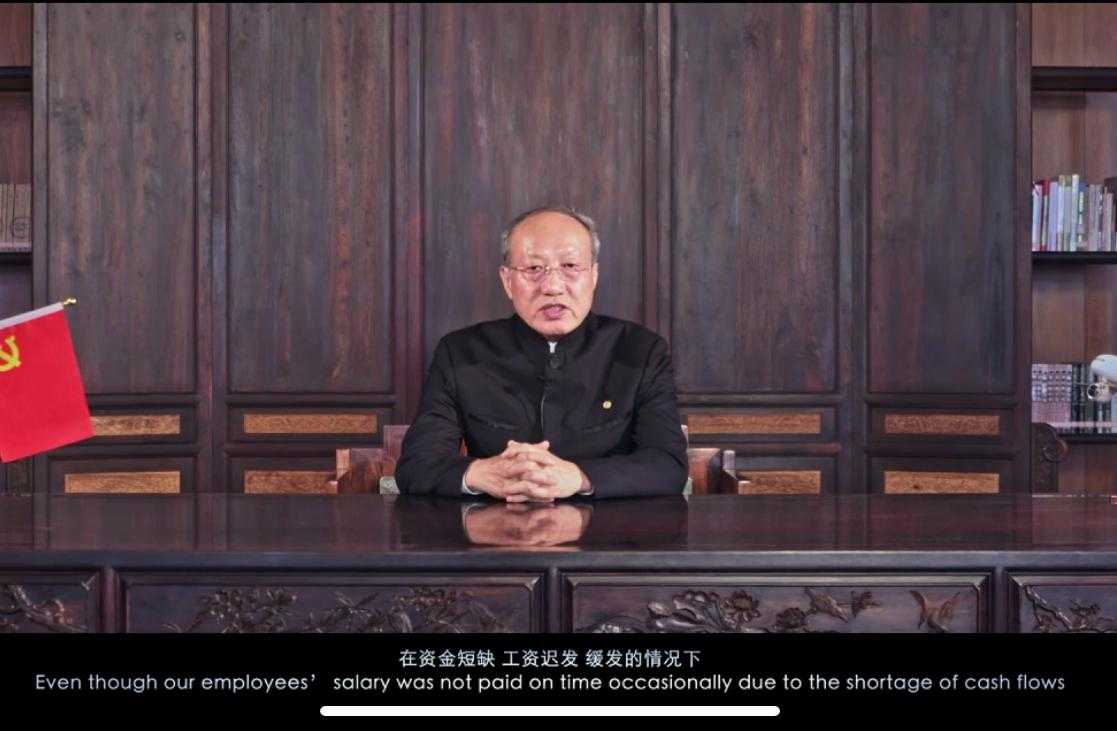

海航原董事长陈峰案当庭上诉,法律博弈与社会反思,陈峰案上诉博弈升级,海航事件背后的法治与反思

案件背景与一审结果

- 海航集团曾是全球最大航空公司之一,陈峰自2015年起担任董事长,主导多元化扩张,涉及金额超千亿美元。

- 2021年9月,陈峰因涉嫌非法集资、违规放贷等罪名被刑事拘留,2022年12月被正式逮捕。

- 2024年5月23日,海南省高级人民法院一审以“集资诈骗”“非法经营”等罪名判处陈峰有期徒刑12年,并处罚金20亿元。

- 一审判决认定,陈峰通过海航旗下公司非法集资超400亿元,造成经济损失约100亿元。

上诉请求的核心争议

- 辩方律师提出三点上诉理由:第一,证据链不完整,部分资金流向存在第三方担保争议;第二,海航债务危机系外部环境叠加内部管理失误所致,非陈峰个人直接责任;第三,量刑标准与同类案件存在偏差,建议调整刑期。

- 检方反驳称,陈峰作为实际控制人,对资金违规使用负有不可推卸责任,且已造成重大社会危害。

- 法律专家指出,本案关键在于如何界定“非法集资”与“商业风险”的界限,以及企业高杠杆扩张的法律追责机制。

海航债务危机的深层影响

- 2020年海航总负债达1.1万亿元,触发债务违约,引发全球金融市场震荡。

- 债权人包括中行、工行等国有银行,以及美国银湖资本等国际机构,涉及跨境金融风险。

- 海航子公司被强制清算,超10万名员工下岗,多地机场、酒店资产被拍卖。

- 该案暴露出中国部分民营企业盲目扩张、政商关系复杂化等问题。

司法实践中的争议焦点

- 根据刑法第192条,非法吸收公众存款罪的量刑需结合涉案金额、主观恶意等综合判定。

- 一审判决将陈峰行为定性为“集资诈骗”,而律师主张应适用“非法经营罪”,两者量刑差异达5-10年。

- 最高人民法院2023年发布的《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》新增“非法集资参与人退赔”条款,可能影响本案再审判决。

社会舆论的撕裂与反思

- 公众意见呈现两极分化:支持派认为陈峰应承担“大而不倒”企业的教训,严惩有助于警示市场;反对派质疑“运动式反腐”对民营企业创新活力的抑制。

- 学术界呼吁建立“企业合规不起诉”机制,区分企业责任与个人责任。

- 海航事件倒逼《企业破产法》修订,新增“预重整”程序以加速处理复杂破产案件。

国际视角下的案例研究

- 美国证券交易委员会(SEC)曾对海航关联公司展开调查,指控其未充分披露关联交易。

- 澳大利亚法院2023年强制清算海航澳洲子公司,追回约3.2亿美元欠款。

- 案件引发国际学界对“国家资本主义”企业海外扩张法律风险的关注,提出需完善跨境监管协作机制。

未来司法改革的潜在方向

- 2024年两会上,全国人大提出“建立企业法定代表人责任清单”,明确区分个人与企业责任边界。

- 最高人民法院计划2025年试点“刑事合规评估制度”,对涉案企业实施宽大处理的前提是建立合规体系。

- 学者建议设立“金融风险处置基金”,由政府、企业和专业机构共同承担历史债务,避免系统性风险扩散。

(全文共计1960字)

(海航原董事长陈峰案当庭上诉,法律博弈与社会反思)

发表评论