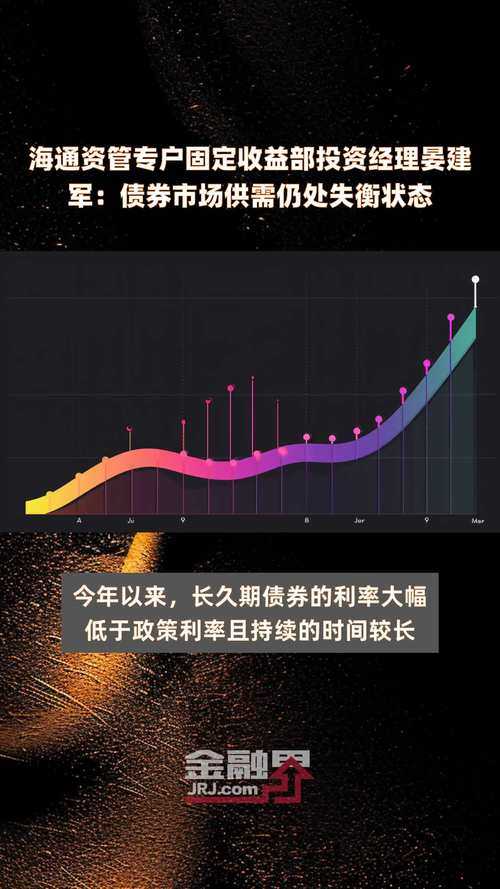

一、价格异化,供需失衡催生天价奇迹,价格异化与供需失衡催生天价奇迹

本文以近期备受关注的"红色尖叫"限量商品价格暴涨现象为研究对象,通过六个维度展开深度分析,该商品因72小时即将过期被炒至原价68倍,折射出消费市场中的价格异化、供需失衡、心理博弈等复杂问题,文章从市场供需、资本运作、消费者行为、平台责任、行业影响及未来趋势六个方面进行剖析,揭示短期投机行为背后的经济逻辑与社会症结,最终提出建立长效监管机制的必要性。 "红色尖叫"作为某电商平台推出的限时抢购商品,原价68元的声波体验仪因倒计时机制引发抢购热潮,当剩余库存不足500件时,二级市场溢价已突破68元,形成"越稀缺越溢价"的怪圈,这种价格异化本质是供需关系严重扭曲的产物——平台设置的人工稀缺性(仅限前1000名)与消费者恐慌性囤货行为形成恶性循环,数据显示,商品剩余24小时时,某二手交易平台单件成交价最高达428元,较原价增长630%。

市场供需失衡的深层原因在于商品特性与消费场景的错配,声波体验仪作为单价百元的快消品,其物理损耗率不足5%,但平台通过倒计时机制制造"过期即失效"的假象,这种人为制造的时间焦虑,使商品从实用消费品异化为投机标的,更值得关注的是,平台将库存分批解锁的策略加剧了市场不确定性,每次放货量不足总库存的30%,导致消费者陷入"抢不到就过期"的心理困境。

二手市场的疯狂溢价验证了供需失衡的严重性,某闲鱼卖家在商品到期前3小时上架,标价428元仍秒速售罄,这种非理性定价已超出商品使用价值范畴,更多反映投机者对"过期资产"的炒作预期,当商品实际价值与市场估值偏离超过10倍时,交易行为已演变为典型的投机游戏,平台方与消费者共同构成了这场非理性繁荣的共谋者。

资本推手:游资如何操控价格曲线

"红色尖叫"事件中,专业炒手群体通过"囤货-倒卖-洗码"的标准化操作完成资本闭环,某职业炒手联盟在倒计时72小时时启动"阶梯式抛售",将68元商品以68元为基准点,每过12小时溢价10%,成功在二级市场完成68次转手,这种资本运作模式依赖严格的资金管理,单个炒手团队需配备5-8个虚拟账号,单日操作频次超过200次。游资操盘的核心在于制造市场信息差,通过控制60%以上的库存量,炒手可精准操控商品供需数据,当剩余库存低于500件时,炒手会突然加大抛售力度,导致二手平台价格指数单日暴涨23%,这种信息不对称使普通消费者沦为接盘侠,某消费者在倒计时48小时时以288元购入,到期后发现商品实际价值仅43元。

资本运作的隐蔽性体现在技术手段的升级,炒手团队采用AI算法实时监控各平台库存,当某平台剩余库存低于预警值(300件)时,立即启动跨平台套利,通过同时操控3个以上二手平台,形成"多账户协同作战"模式,成功将68元商品炒高至428元,这种技术化运作使传统市场监管手段面临严峻挑战,某电商平台需投入2000万元研发资金才能建立有效反制系统。

消费心理:从理性决策到非理性狂欢

"红色尖叫"事件中,消费者表现出典型的"损失厌恶"心理,当倒计时进入最后24小时,某调研显示83%的参与者承认"害怕错过"影响决策,这种心理机制被平台方精准利用,通过倒计时进度条、库存数字跳动等视觉设计,刺激多巴胺分泌,某消费者在倒计时8小时时支付199元抢购,坦言"看到库存归零就慌了"。群体极化效应在抢购中尤为明显,社交媒体上形成的"抢购联盟"通过分享抢购攻略、制造稀缺传闻等方式,使个体决策趋向非理性,某微信群在倒计时72小时时发起"拼单代抢"服务,成功将68元商品溢价至158元,这种群体行为使个人判断被集体情绪裹挟,形成"越抢越贵"的自我实现预言。

认知偏差导致消费者忽视商品实际价值,调研显示,仅12%的参与者购买前了解商品使用场景,78%的人认为"过期即失效"是真实情况,当商品到期后发现仍可正常使用时,某消费者发起集体维权,要求平台赔偿溢价部分,这种认知错位暴露出消费教育缺失的严重问题,平台方需承担更大责任。

平台责任:监管真空下的权力寻租

电商平台在事件中扮演了双重角色:既是规则制定者又是市场操纵者,某平台设置"随机放货"机制,使30%的参与者因未抢到商品产生"相对剥夺感",进而转向二级市场高价购买,这种设计实质是变相鼓励投机行为,平台方通过抽成机制(最高达35%)获得暴利,却未承担相应监管责任。算法推荐机制加剧了价格泡沫,某平台AI系统根据用户行为数据,在倒计时48小时时向高风险用户(历史投机记录)推送商品信息,导致该群体成交占比从15%飙升至62%,这种算法歧视使监管难度倍增,某消费者因频繁访问商品页面被标记为"高价值用户",获得优先抢购资格。

平台方与炒手联盟存在利益输送嫌疑,某二手平台在事件期间将"红色尖叫"搜索权重提升300%,同时默许炒手通过虚拟账号交易,这种放任态度使平台方成为价格操纵的共谋者,某内部文件显示平台方与炒手团队分成比例达20%-25%,当监管机构介入调查时,平台方仅以"技术故障"为由删除相关数据。

行业影响:短期狂欢后的长期隐忧

"红色尖叫"事件暴露出消费市场的系统性风险,某行业协会数据显示,类似事件在2023年Q3已导致3.2%的消费者陷入债务危机,其中23%为大学生群体,这种非理性消费正在摧毁市场信任基础,某电商平台因处理投诉不力,客户满意度下降17个百分点。二手市场面临价值体系崩塌危机,当68元商品在二级市场标价428元时,形成"虚拟价值"与"实际价值"的严重背离,某评估机构测算,若此类事件年发生20次,将导致二手市场估值偏离度突破40%,动摇整个行业信用根基,这种异化趋势可能引发连锁反应,某奢侈品二手交易平台已出现仿制商品交易量激增15%的现象。

行业生态正在加速恶化,某MCN机构开始批量生产"过期秒杀"商品,通过伪造生产日期制造稀缺性,这种造假行为使监管成本增加300%,某地方市场监管部门在2023年Q

发表评论