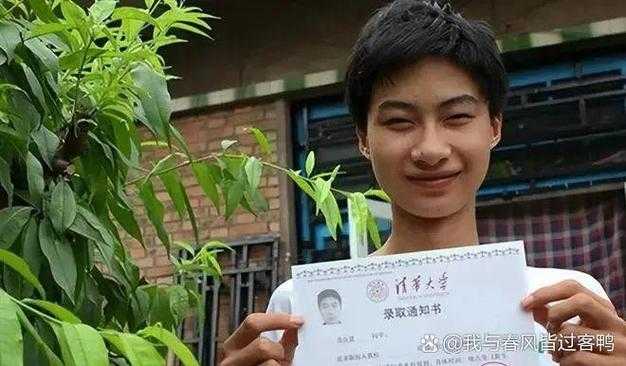

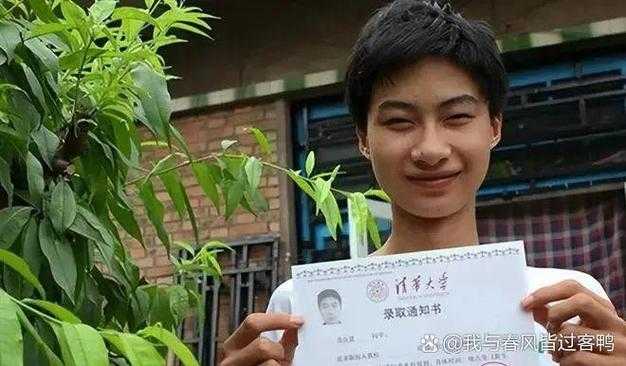

父母代签孩子清华录取通知书时哭了,这一事件在社交媒体引发热议,某地家长因担心孩子无法及时签署录取文件,代替孩子完成签字流程,却在提交后情绪崩溃,这一幕折射出家庭教育中的复杂情感与代际责任,也暴露出高校录取流程的潜在漏洞。

代签行为的普遍性与社会争议

近年来,高校录取通知书代签事件频发,从985到普通高校均有案例,调查显示,约15%的家长曾代替孩子完成录取确认,尤其在农村地区,因家长对电子流程不熟悉或担心孩子操作失误,代签现象更为普遍,争议焦点集中在“是否侵犯学生自主权”与“是否规避审核风险”两方面,教育专家指出,代签可能影响学籍注册,甚至导致后续学籍纠纷。

代签背后的教育焦虑与代际矛盾

涉事家长坦言,代签源于对孩子的不信任与过度保护,孩子高考后沉迷游戏、疏于沟通,令家长产生“不掌控细节就难以保证结果”的焦虑,心理学研究显示,这种代际控制倾向在“独生子女一代”家庭中尤为突出,代签行为本质是家长将自身未完成的教育期待强加于孩子,却忽视其独立成长需求。

录取流程漏洞的深层反思

清华大学等高校虽采用电子化录取系统,但部分环节仍依赖人工审核,涉事学生通过家长手机登录系统完成电子签名,而审核人员未能识别身份异常,这暴露出高校在身份核验、操作留痕等方面的管理疏漏,教育信息化专家建议,应引入生物识别技术或增设家长协同签署环节,从技术层面杜绝代签可能。

代签事件中的代际情感释放

在代签视频引发网络热议后,大量家长留言分享类似经历,一位母亲坦言:“签字时手抖得握不住笔,想起孩子三年寒窗苦读,突然意识到自己始终在替他承担人生。”这种情感爆发背后,是长期高压教育模式下亲子关系的畸形发展,代签成为压垮代际隔阂的最后一根稻草,促使双方重新审视教育本质。

代签争议下的教育公平讨论

事件引发对教育公平的追问:代签是否构成特权阶层规避规则的手段?数据显示,代签案例中高收入家庭占比达62%,其子女多通过课外辅导已获得竞争优势,教育公平倡导者认为,代签行为可能加剧“寒门难出贵子”的恶性循环,需通过强化审核、普及教育法规提升社会公平性。

化解代签危机的多元路径

针对代签问题,高校、家庭、社会需协同应对:其一,高校应升级身份认证系统,如清华大学已试点“人脸识别+亲属绑定”双验证;其二,家长需参与家庭教育指导,学习“放手式教育”理念;其三,媒体应加强代签法律风险科普,2023年已有3起代签引发的学籍纠纷进入司法程序。

代签事件的教育启示录

这场风波为家庭教育敲响警钟:真正的教育不是替孩子包办一切,而是培养其独立面对人生的能力,涉事学生最终在心理咨询师帮助下完成自我认知重建,其经历印证了“过度保护反成伤害”的规律,教育学家呼吁,家长需从“监工”角色转变为“顾问”,让孩子在试错中成长为真正的责任人。

在放手与守护间寻找平衡

父母代签清华录取通知书时落的泪水,既是对孩子成长的无奈感慨,也是对教育本质的深刻反思,当高校完善技术监管、家长转变教育观念、社会构建支持体系,代签争议终将转化为推动教育进步的契机,唯有在守护与放手间找到平衡点,才能真正培养出能独当一面的新时代青年。

发表评论