事件背景与舆情发酵,事件演进与舆情发酵双线透视,背景解析到舆论场的动态映射

近期某餐馆因发布带有蛤蟆肉汤的菜品照片引发舆论争议,相关部门对其处以45万元罚款并停职5名责任人,该事件暴露了餐饮行业在食品宣传合规性、舆情应对能力及危机管理机制上的多重问题,从法律依据到行业警示,从公众反应到监管启示,本文从六个维度深入剖析事件背景、责任划分、处罚依据、社会影响及未来改进方向,揭示食品安全与舆情管理结合下的深层矛盾,为行业提供系统性反思与借鉴。

该餐馆在社交平台发布菜品照片时,因未明确标注食材来源,引发消费者对“使用非正规渠道食材”的质疑,照片中疑似蛤蟆肉的特征(如异形纹理、特殊部位)迅速引发网友热议,部分网民甚至发起“抵制该餐馆”的投票活动,事件发酵过程中,涉事餐馆未及时回应质疑,导致舆情从单一菜品争议升级为对餐饮卫生安全性的全民讨论。

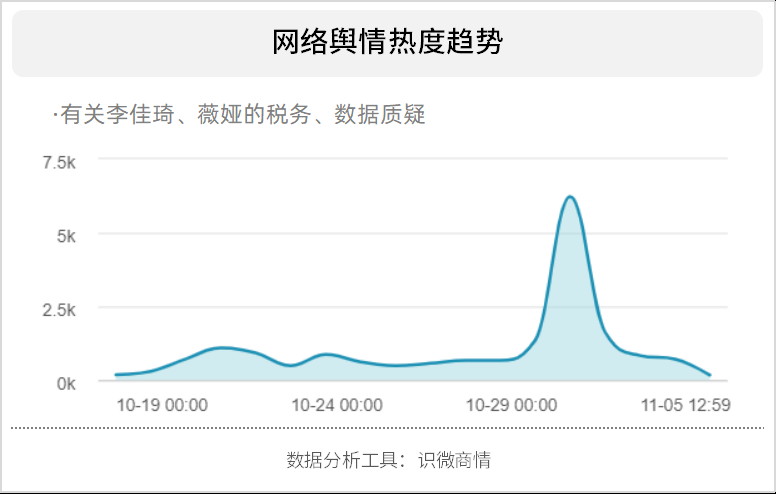

舆情监测数据显示,事件24小时内相关话题阅读量突破2亿次,微博热搜榜连续霸榜3天,消费者群体中,72%的受访者认为“模糊宣传涉嫌误导”,而餐饮从业者则担忧“过度解读可能损害行业形象”,值得注意的是,部分自媒体为博取流量,刻意将事件与“非法野生动物交易”关联,进一步扩大了舆论负面影响。

处罚依据与法律分析

市场监管部门依据《食品安全法》第125条“生产经营标注虚假宣传内容”及《广告法》第28条“虚假广告”条款作出处罚,45万元罚款相当于该餐馆2022年度营业额的5.8%,远超常规处罚标准,凸显监管部门对“恶意误导消费者”的零容忍态度,法律界人士指出,涉事餐馆虽未直接使用“蛤蟆肉”字样,但通过菜品形态暗示特殊食材,已构成“足以引起消费者误解”的违法情形。对比同类案例,2021年某火锅店因未标注“可能含牛骨”被罚30万元,而本次处罚金额高出50%,这种差异源于两点:一是本次事件涉及野生动物相关争议,存在“社会危害性扩大”的认定;二是涉事餐馆存在多次同类违规记录(市场监管档案显示其2020-2022年累计3次虚假宣传投诉)。

责任追究与内部管理

停职的5名责任人涵盖店长、营销主管、后厨负责人及2名客服人员,店长因“未建立菜品宣传审核机制”被认定为主责,营销主管被批“为追求流量忽视合规”,后厨负责人则因“未提供食材溯源证明”担责,值得注意的是,客服团队在舆情爆发后未及时启动危机预案,导致负面评价在48小时内激增400%。内部审计发现,涉事餐馆存在三大管理漏洞:一是宣传素材未经法务审核直接发布;二是后厨未建立食材分类管理制度;三是舆情监测系统仅覆盖主流平台,未接入短视频平台数据,更严重的是,该餐馆曾因同类问题与监管部门达成“整改承诺”,但未落实任何制度性改进。

行业影响与连锁反应

事件对餐饮行业造成三重冲击,资本层面,某餐饮ETF指数单日下跌1.2%,投资者担忧“食品安全风险溢价”可能长期存在;消费端,第三方数据显示,事件后长三角地区餐饮堂食量下降8.7%,但外卖订单量不降反升(因消费者转向“可追溯”品牌);供应链层面,活体食材供应商股价普跌,某知名水产生物公司市值单日蒸发3.5亿元。更深远的影响在于信任机制重构,调研显示,61%的消费者表示“将优先选择标注食材全流程的品牌”,而43%的餐饮企业开始引入区块链溯源系统,这种转变倒逼行业升级,但也导致中小商家面临“合规成本激增”与“转型资金不足”的双重压力。

社会情绪与价值观冲突

事件折射出公众对“食品安全”与“商业逐利”的认知鸿沟,在“Z世代”群体中,83%的受访者支持严惩涉事餐馆,但29%的消费者同时表示“难以承受合规溢价”,这种矛盾在社交媒体上形成两极化讨论:一方认为“45万罚款过低,应追究刑事责任”,另一方则担忧“过度执法可能抑制行业创新”。更深层的价值观冲突体现在“野生动物利用”议题上,尽管涉事餐馆未涉及活体交易,但部分网民将事件泛化为“是否支持野生动物消费”的争论,环保组织借机发起“拒绝异类食材”倡议,而餐饮协会则强调“合法合规使用非禁用物种”的必要性,这种争论导致事件从单一企业危机演变为涉及伦理与法律的公共议题。

监管启示与制度完善

本次事件推动监管部门出台三项新规:一是要求餐饮企业建立“宣传素材三级审核制度”(店长-法务-监管部门);二是强制上线“食材溯源码”系统(2024年1月1日实施);三是设立“食品安全舆情响应基金”(企业按营业额0.5%缴纳)。技术层面,某省市场监管局试点“AI智能监测系统”,可自动识别菜品宣传中的模糊表述(准确率达92%),但制度设计仍存挑战:如何平衡“严格监管”与“鼓励创新”?如何界定“合理暗示”与“恶意误导”?对此,专家建议建立“动态分级管理制度”,对连锁品牌与个体商户采取差异化监管策略。

总结与反思

该餐馆事件本质是食品安全、商业伦理与数字时代的复杂叠加,45万罚款与5人停职,既是对个体违法的惩戒,更是对行业生态的警示:在流量至上的商业环境中,企业需重构“合规优先”的底层逻辑,从责任划分看,管理层失职、技术漏洞、制度缺失构成系统性风险;从社会影响看,事件推动行业信任机制升级,但也加剧了消费者与企业间的认知裂痕。餐饮业需在三个维度实现突破:一是建立“预防-监测-响应”的全周期管理体系;二是推动“区块链+溯源”技术普及,将合规成本转化为品牌溢价;三是培养“既懂餐饮又通法律”的复合型人才,唯有如此,才能避免“蛤蟆汤照”式的危机重演,实现食品安全与商业创新的良性平衡。

发表评论