2023年7月,重庆遭遇历史性特大暴雨,导致多所高校内涝严重,学生宿舍被淹成"泳池",这场灾害暴露了城市排水系统薄弱、高校应急机制不足等问题,也展现了师生自救互救的团结精神,本文从灾情背景、应急响应、基础设施缺陷、学生生活影响、舆论反响及后续措施六个方面展开分析,探讨灾害成因与改进方向,为类似极端天气下的校园安全管理提供参考。

7月18日,重庆气象台发布暴雨红色预警,单日降雨量突破300毫米,打破当地百年纪录,受长江流域洪水倒灌影响,沙坪坝、九龙坡等高校集中区域积水最深达2.5米,重庆大学、西南大学、四川美术学院等12所高校的3万余名学生被困,部分宿舍楼底层完全被淹,灾害发生时正值考试周,学生复习资料、电子设备浸泡水中,直接经济损失预估超5000万元。

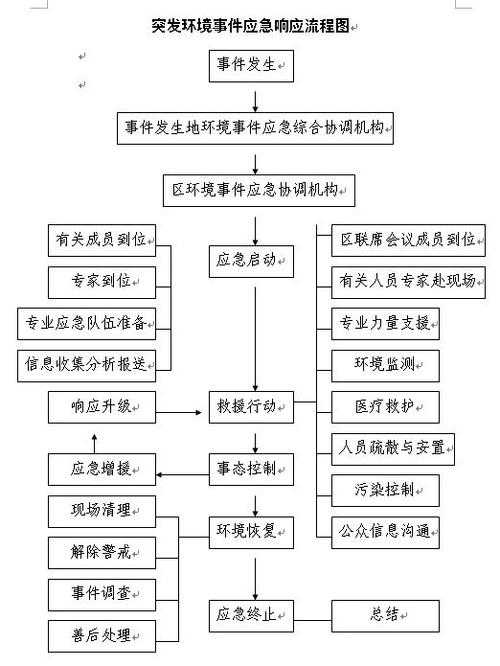

高校启动三级应急响应,但初期存在协调混乱,重庆大学通过无人机投送救生衣,组织师生手划皮划艇转移低楼层学生,耗时8小时完成3个宿舍楼疏散,后勤部门启用应急发电机保障照明,但部分实验室精密仪器因断电受损,值得注意的是,重庆师范大学在暴雨预警发布后48小时仍未完成排水系统启动,导致图书馆古籍室3万册善本被水浸泡。

基础设施缺陷

暴雨暴露出城市与校园基建的系统性缺陷,重庆大学2018年排水改造工程因资金问题仅完成60%,设计标准沿用十年前的50年一遇降雨量,沙坪坝区市政排水管网存在3公里盲区,雨水无法及时排入长江,更严重的是,多所高校将运动场、绿化带作为天然滞洪区,反而加剧了积水扩散,西南大学实验楼地下室排水泵因年久失修失效,造成价值2亿元的基因测序设备沉水。

学生生活冲击

灾害引发学生心理创伤与卫生危机,重庆医科大学心理咨询中心接诊焦虑症咨询量激增300%,部分学生出现失眠、幻听症状,被淹宿舍的床铺、衣柜滋生蚊虫,导致5所高校爆发登革热疑似病例,更严峻的是,电子设备进水造成数据丢失,重庆大学2022级学生张晓宇的毕业论文因电脑主板损坏面临重写,后勤部门临时搭建的板房宿舍,因缺乏防潮处理导致3名学生出现呼吸道感染。

舆论与社会反响

事件在社交媒体引发持续发酵,微博话题#重庆高校寝室变泳池#阅读量达8.2亿次,知乎出现"高校是否该为极端天气担责"等10万+讨论,重庆本地论坛出现大量"排水系统设计图"对比帖,网友发现某高校排水口设计高度竟低于周边民房门槛石,教育部官网收到237封投诉信,要求彻查高校基建合规性,国际媒体《自然》杂志发表评论,指出中国高校科研设备抗灾标准落后发达国家5-8年。

后续改进措施

灾后72小时内,重庆市政府宣布投入15亿元启动"高校韧性提升计划",重庆大学等5所试点高校引入德国地下排水系统,在校园内建设3座智能调蓄池,教育部要求全国高校在2024年前完成排水系统压力测试,并将防水等级从50年一遇提升至100年一遇,值得注意的是,西南大学与重庆水利电力科学院合作研发的"海绵校园"模型,通过透水路面、生态洼地设计,使雨水渗透率提升至75%,保险机构推出"高校灾害险",将宿舍设备防水改造纳入强制条款。

重庆高校暴雨灾害是极端天气与城市治理双重失灵的典型案例,它既暴露了排水管网、应急物资储备等硬件短板,也反映出预警信息发布滞后、部门协同效率低下等软件缺陷,值得肯定的是,事件催生了"海绵校园"建设标准修订、高校应急演练常态化等制度创新,未来需建立"气象-市政-高校"三级联防机制,将每年7-8月设为高校防汛专项考核期,同时推动保险机制与基建投资的有机结合,唯有将防灾能力纳入高校KPI考核,才能真正避免"寝室变泳池"的悲剧重演。

发表评论