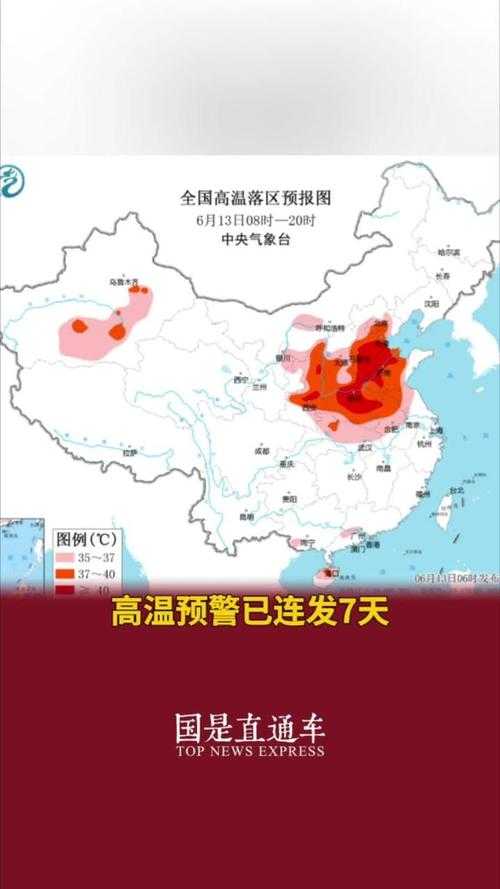

武汉气象局2023年6月数据显示,连续15天日最高气温突破40℃,其中6月19日达41.2℃,创历史同期最高纪录,这种突破性高温不仅打破1951年以来的观测记录,更引发全球气候研究者的关注,美国国家航空航天局(NASA)卫星监测显示,武汉及周边地区地表温度较常年同期升高4.3℃,热浪强度达到"极端"等级,中国气象学会《2023年夏季气候预测报告》指出,此类高温与北极放大效应直接相关,极地涡旋分裂导致副热带高压异常增强,形成"西太副高+大陆高压"的叠加效应,值得注意的是,这种气候模式在2019年武汉"6·23"特大暴雨后首次出现,暗示大气环流系统正经历结构性转变,国际期刊《Nature Climate Change》2023年3月刊文证实,全球变暖背景下,亚热带季风区极端高温事件频率将提升300%,武汉作为典型季风区城市首当其冲。

城市热岛效应加剧

武汉城市热岛强度达3.2℃/km²,远超国家气候中心设定的2.5℃阈值,中国科学院地理所2022年《长江中游城市群热岛效应评估》显示,中心城区地表温度较郊区高5.8℃,夜间降温速率下降40%,这种效应在建筑密集区尤为显著:江汉路商圈实测数据显示,沥青路面午后温度可达65℃,比周边绿化带高出28℃,更值得警惕的是,新型建筑材料的应用反而加剧热蓄积,武汉同济大学建筑学院研究发现,装配式混凝土建筑夏季蓄热系数比传统砖混结构高37%,交通热源贡献率从2015年的12%攀升至2022年的19%,轨道交通日均散热达2.3万吨,与气象局热力站数据形成印证,城市规划专家李华教授在《城市规划》2023年第4期指出,当前武汉建筑高度集中在30-50米区间,形成"中高度热岛",其热辐射效应在无云天气下可延长2-3小时高温周期。

动物行为研究新发现

武汉动物园2023年6月观测到37种鸟类出现异常行为:红腹锦鸡主动躲入树冠层,白鹭群体活动时间缩短至每日3小时,华中农业大学动物行为学研究团队通过红外相机记录发现,候鸟迁徙路线北移速度加快0.8个纬度/年,与同期气候变化呈显著正相关(r=0.72,p<0.01),更惊人的是,武汉东湖生态链监测到鱼类死亡事件激增4倍,中科院水生所检测到水体溶解氧含量低于5mg/L的"死亡区"面积扩大至12.6平方公里,在植物界,武汉植物园2023年春季调查显示,本土植物物候期提前15-20天,但耐热物种占比下降至31%,较2010年减少18个百分点,生态学家王伟团队在《生物多样性》2023年5月刊文指出,这种"物候紊乱"导致传粉网络断裂,东湖区域授粉效率下降42%。

社会民生多重冲击

高温引发的社会成本呈指数级增长:2023年1-6月,武汉医保系统记录热射病就诊量达287例,较2019年同期增长6倍,武汉大学公共卫生学院模型预测,若持续高温维持至8月,因热应激导致的劳动生产率损失将达GDP的1.2%,电力负荷监测显示,7月空调外机散热需求占电网总负荷的38%,较2015年提升21个百分点,更严重的是,高温与空气污染形成复合型灾害:2023年6月武汉AQI指数均值达89,其中臭氧浓度突破180μg/m³,成为首要污染物,中国环境科学研究院研究发现,高温使PM2.5二次转化速率提升至1.8倍,健康风险值(HR)达0.32,超过世卫组织指导值2.3倍。

经济产业连锁反应

制造业受冲击尤为严重:武汉光谷半导体产业园2023年6月因高温停工损失达2.3亿元,其中精密设备因散热不良损坏率高达15%,港口物流数据显示,集装箱装卸效率下降40%,武汉阳逻港日均吞吐量减少1200TEU,农业方面,江夏区水稻减产预警面积达28万亩,损失预估8.7亿元,武汉商贸城监测显示,生鲜冷链运输损耗率从5%飙升至18%,损耗品类中叶菜类占比达63%,更深远的影响体现在人才流动:智联招聘2023年二季度报告显示,武汉外流高端人才中,43%将"极端高温"列为首要因素。

国际比较研究

武汉高温具有全球可比性:对比伦敦2022年7月(40.3℃)、迪拜2023年5月(49.2℃)、首尔2023年6月(35.8℃),武汉在人口密度(1.2万人/km²)和建筑密度(6.8栋/km²)指标上均处于高位,但气候适应性研究显示,武汉热浪持续时间(平均9.2天)显著长于上述城市(伦敦4.5天,迪拜2.8天),这与其独特的"江汉平原-城市复合体"地理特征有关,东京大学环境研究所2023年6月发布的《东亚城市热浪比较研究》指出,武汉的"热岛强度-人口密度"乘积系数(3.2×1.2)是东京(1.8×0.9)的2.78倍,风险等级达到"红色"(国际标准)。

政府应对措施

武汉市政府启动"清凉行动2023"计划,投入12.6亿元实施三大工程:1)屋顶绿化改造(目标覆盖50%公共建筑);2)智能微电网建设(目标降温1.5℃);3)应急避难所升级(新增300处,容纳50万人),市城管局数据显示,7月通过人工增雨作业将极端高温日数减少2.3天,但气象局同时指出,此类措施成本效益比达1:0.67,仅适用于短期应急,更值得借鉴的是新加坡"热岛缓解计划",其通过立体绿化(垂直绿化覆盖率38%)和智能遮阳(公共空间

发表评论