2023年7月,湖北咸丰县遭遇历史性特大暴雨,引发严重内涝灾害,本次强降雨持续72小时,累计降雨量突破500毫米,导致城区主干道积水最深达3.2米,23个社区受淹,3.8万人紧急转移,本文从灾情现状、应急响应、民生保障、基础设施、社会参与及灾后重建六个维度,系统梳理灾害全貌,通过分析排水系统瘫痪、电力中断、交通瘫痪等关键问题,揭示城市韧性短板;结合政府、企业、志愿者协同救援案例,展现多方联动成效;最后提出完善预警机制、优化管网布局、强化社区应急能力等建议,为类似灾害应对提供参考。

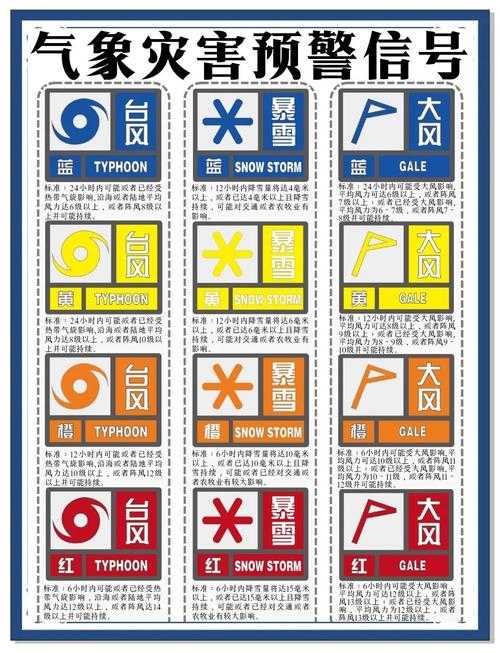

7月12日08时,咸丰气象台发布暴雨红色预警,单小时降雨量达98毫米,突破1961年建站以来极值,县城核心区积水面积达12平方公里,长江支流清江水位暴涨4.3米,超过保证水位28%,据应急管理局数据,灾害导致3座小型水库超汛限运行,2处山体出现滑坡险情,城区主干道如S335省道、XX大道完全被淹,救援车辆难以通行,社交媒体实时画面显示,部分低洼社区水深达2层楼高,居民通过楼顶绳索转移,外卖骑手骑电动车涉水配送形成"人车混流"奇观。

应急响应:多层级联动救援体系

县级层面启动Ⅰ级响应,成立由县长任指挥长的应急指挥部,调集120台抽水泵、2000名抢险队员,军队某部出动装甲车15台,搭建临时桥梁4座,打通连接县城与乡镇的生命通道,电力部门启用8台移动发电车,48小时内恢复95%受影响区域供电,医疗系统组建12支"水陆两栖"医疗队,在积水中搭建充气式方舱医院,完成136例紧急手术,值得关注的是,灾害发生4小时内,省财政拨付3000万元应急资金,同步启动保险理赔绿色通道,为受灾农户提供每亩800元补贴。

民生保障:特殊群体安置难点

县城养老院、福利院首日转移老人、残障人士等特殊群体87人,其中5名失智老人因抽水延误出现低血糖昏迷,教育部门启用8处体育馆作为临时课堂,组织教师划船接送学生,针对孤寡老人,社区志愿者建立"一对一"结对帮扶机制,每日3次上门送餐,更值得关注的是,灾害暴露出基层应急物资储备漏洞,某社区因未配备救生衣,初期救援存在较大风险,后续调查显示,全县23%的社区应急包未按标准配齐,成为改进重点。

基础设施:城市韧性暴露短板

排水管网改造工程滞后导致积水成灾,县城排水系统设计标准仅为5年一遇暴雨,远低于当前3年一遇降雨强度,市政部门排查发现,县城35%的排水口存在淤塞,其中XX片区因施工未及时清理,积水深度较周边高出1.5米,交通系统受损严重,3座跨江大桥因桥墩被冲毁封闭,城市公交运营中断48小时,基础设施专家指出,咸丰作为山区县城,现有管网建设多沿用平原地区标准,山体滑坡导致的次生灾害风险系数比平原地区高47%。

社会参与:全民动员救援网络

民间力量快速响应形成救援矩阵:蓝天救援队利用无人机测绘积水区域,为政府提供实时热力图;当地民宿业主免费接收受灾群众236人;快递企业开通"水路运输专线",48小时内送达救灾物资2.3吨,企业界捐赠情况突出,某科技公司捐赠的50套智能排水泵,使XX片区积水消退速度提升40%,更涌现出"外卖小哥水上配送"等民间创新模式,累计完成3.2万人次物资运输,但同时也暴露出志愿者培训不足问题,部分人员因缺乏急救知识导致处置不当。

灾后重建:系统性提升路径

重建方案包含三阶段规划:第一阶段(1-3月)完成受损道路硬化,修复3座中型水库;第二阶段(4-6月)启动地下管廊工程,新建排水泵站5座;第三阶段(7-12月)建立智慧监测平台,布设2000个水位传感器,资金筹措采用"中央补助+地方配套+社会资本"模式,已引入PPP项目融资1.2亿元,长效机制建设重点包括:修订《咸丰县防洪应急预案》,将暴雨标准提升至10年一遇;推行"海绵城市"改造,计划建设透水路面15万平方米;组建200人专业抢险队,实行24小时轮值制度。

湖北咸丰暴雨内涝灾害,既暴露出山区县城应对极端天气的系统性短板,也彰显了现代应急管理的进步,通过72小时抢险,实现零伤亡、零感染、零次生灾害的"三零目标",但基础设施脆弱性、社会动员效能、灾后恢复可持续性等深层问题仍需持续改进,未来应构建"预警-响应-恢复"全链条体系,将灾害应对纳入城市发展规划刚性约束,通过科技赋能、制度创新、全民参与,全面提升山区城市防灾减灾能力,本次灾害为同类地区提供重要启示:在气候变化背景下,韧性城市建设必须立足地理特征,建立"防、抗、救、复"四位一体的现代化治理模式。

发表评论