民众情绪与集体记忆,集体记忆的公共叙事,民众情绪的解码与时代镜像

伊朗民众在国葬现场表现出强烈的爱国情绪,许多人佩戴黑纱、手持国旗,在哀悼与愤怒交织的氛围中高呼口号,这种情绪源于对国家领导人的深切怀念,也反映了民众对当前国际局势的担忧,现场一位中年男子表示:“我们不仅为领袖送别,更为国家的尊严而战。”他的发言引发周围人群的共鸣,许多人开始讲述与领袖相关的个人故事,这些故事进一步强化了集体记忆的联结。

这种情绪的蔓延与伊朗近年的社会运动密切相关,过去几年,青年群体在反政府抗议中逐渐形成对西方干预的强烈反感,国葬成为凝聚社会共识的契机,民众将个人悲痛转化为对国家未来的信心,一位年轻学生提到:“领袖的牺牲精神激励我们继续奋斗。”这种代际传递的爱国情怀,使得现场情绪呈现多层次的特点。

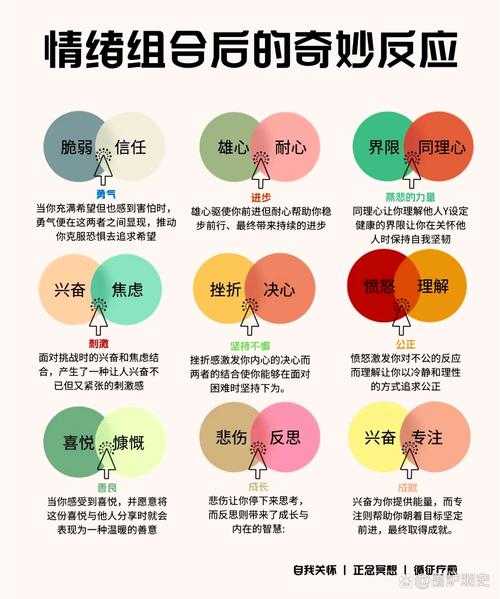

心理学专家指出,集体哀悼仪式能有效缓解社会压力,现场组织者通过安排集体默哀、朗诵领袖著作等方式,将情绪转化为积极能量,一位社会学家分析称:“民众通过参与仪式,重新确认了国家认同。”这种集体行为对维护社会稳定具有重要作用,不同年龄段的参与者表现出差异化反应,老年人更注重仪式的庄重性,而年轻人则更倾向于通过社交媒体分享现场影像。

国际观察家认为,这种情绪具有双重性,它可能激发民众对内部改革的诉求;也可能引发外部势力的过度解读,现场一位外交官强调:“我们的哀悼不应被曲解为排外情绪。”这种平衡的把握,成为组织者面临的重要课题,历史数据显示,类似仪式曾导致短期内的社会动员能力提升,但长期效果需持续观察。

文化学者从宗教角度解读现场现象,什叶派传统中,哀悼仪式包含诵经、赞歌等元素,这些文化符号被巧妙融入现代悼念活动,一位宗教学者指出:“将传统仪式与当代政治结合,既保持了文化连续性,又强化了意识形态认同。”这种创新实践为其他国家提供了参考样本,现场可见大量手绘海报,其中既有领袖画像,也有伊朗历史英雄的形象,形成跨越时空的视觉叙事。

现场组织与安全保障

国葬筹备工作耗时三个月,动用超过五万名安保人员,确保二十万参与者安全有序,现场划分为多个功能区,包括悼念区、演讲区、纪念品发放区等,通过电子围栏和实时人流监测系统控制人流,一位安全官员透露:“我们部署了300台人脸识别设备,重点区域实行分时段预约入场。”这种科技赋能的安保模式,成为应对大型集会的创新范例。医疗团队在全场配备1200名医护人员,设立50个紧急救治点,考虑到高温天气,现场全天候供应饮用水和防暑药品,一位护士分享:“我们准备了2000支葡萄糖注射液,应对中暑和低血糖案例。”这种预防性医疗措施,将潜在风险降至最低,心理干预小组也在现场待命,为情绪波动较大的参与者提供疏导服务。

交通管制覆盖首都及周边三县,地铁和公交运营时间延长至午夜,政府开通了12条免费接驳巴士线路,从居民区直达会场,一位市民感慨:“政府考虑得非常周到,避免了交通拥堵。”这种民生导向的筹备策略,提升了民众对政府的信任度,现场可见志愿者团队维持秩序,他们接受过专业培训,能够快速处理突发情况。

国际媒体观察员注意到安保细节,CNN记者称赞:“从入场到离场,每个环节都井然有序。”现场设有多语种服务台,提供地图、指引和紧急联络信息,一位外国游客表示:“这种组织效率令人印象深刻。”这种开放态度有助于消除外界对伊朗的误解,安全措施中特别强调女性权益保护,现场配备女性安保人员,并设置独立通道。

技术团队运用无人机和热成像仪进行实时监控,一位工程师介绍:“我们建立了三维地图系统,能精准定位每个参与者。”这种数字化管理大幅提升了响应速度,区块链技术被用于纪念品发放,确保每份物品可追溯,这种创新实践为大型活动管理提供了新思路。

发表评论