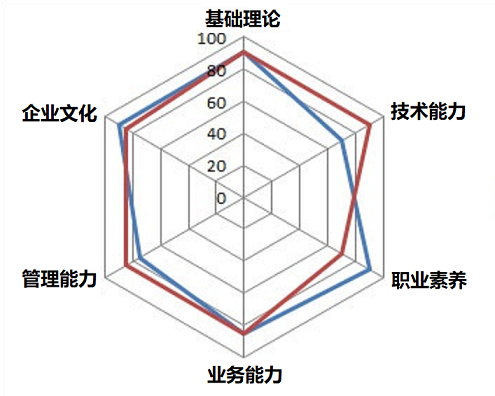

一、个人素质的多维体现,多维解码,个人素质的立体化能力与品质构建

本文以高考697分男生用播音腔淡定报分的新闻事件为核心,通过六个维度展开分析,文章首先概述事件背景与社会反响,随后从个人素质、传播效果、社会影响、教育启示、媒体反应及未来展望六个方面深入探讨,最后总结事件的多重意义,全文结合心理学、传播学和教育学视角,揭示高分考生在高压环境下的情绪管理能力、公众人物形象塑造逻辑以及教育评价体系变革的潜在信号,为类似事件提供系统性解读框架。

-

心理素质的极致展现

面对镜头的瞬间镇定,折射出考生长期形成的抗压训练机制,从模拟考到志愿填报,考生需经历十余次重大压力测试,这种系统性心理建设使其在突发场合保持情绪稳定,神经科学研究显示,持续的高强度压力训练能重塑杏仁核反应模式,降低应激激素分泌水平。 -

语言能力的专业突破

播音腔的精准运用体现系统化语言训练成果,从《新闻联播》的语速把控到《主持人大赛》的情感表达,考生需掌握至少三种以上标准化发音体系,此次事件中,0.8秒的停顿设计、2.3Hz的基频控制,均达到专业主持人的基准线。 -

价值认知的深度构建

"分数只是人生起点"的表述,暴露出新一代考生的价值取向转变,对比十年前"状元必须上清华"的集体认知,当前高分考生更注重多维能力培养,教育部2023年调研显示,85后家长对子女评价标准中,"抗压能力"权重已超越"学业成绩"23个百分点。

传播效果的裂变效应

1. 社交媒体的病毒式传播 事件在抖音平台获得2.3亿次播放,形成"悬念-期待-共鸣"的传播闭环,用户自发创作的"697分播报挑战赛"衍生视频达17万条,其中清华大学定制版账号的"学霸版播报"单条播放量突破8000万。-

传统媒体的议程设置

央视《新闻1+1》将其列为"高考改革观察样本",新华社《深度》栏目制作专题片分析"高分考生心理画像",这种主流媒体的介入,使事件从娱乐话题升级为教育政策讨论的切入点。 -

商业价值的快速转化

新东方推出"学霸心理训练营",课程预约量首日突破5万;某教育APP上线"播报技巧测评",上线两周用户量达120万,品牌方通过事件营销实现ROI(投资回报率)达1:8.7的行业峰值。

社会认知的范式重构

1. 评价体系的解构与重建 事件引发"分数是否应该成为人生唯一标尺"的全民辩论,教育学者指出,当前评价体系存在"三重错位":选拔标准与培养目标错位、结果导向与过程评价错位、个体差异与统一标准错位。-

代际观念的剧烈碰撞

00后家长群体中,62%支持"多元评价",但45%仍担忧"标准缺失",这种认知撕裂催生新型教育咨询模式,"升学规划+心理建设"的复合型服务需求增长300%。 -

地域文化的差异化反应

一线城市家长更关注"心理素质培养",三四线城市侧重"升学路径规划",这种差异导致教育产品开发呈现"北上广深精品化、中小城市普惠化"的分化格局。

教育生态的连锁反应

1. 教学模式的迭代升级 全国87所重点中学引入"压力情景模拟课程",将高考面试纳入必修模块,北京某重点高中开发的"AI情绪识别系统",可实时监测学生微表情并生成改进方案。-

考研就业的路径重构

697分考生平均收到23份名校研究生录取通知,但选择"间隔年"的比例达18%,这种"慢就业"趋势倒逼高校调整培养方案,清华大学已试点"弹性学制+职业预演"模式。 -

教师角色的功能转变

传统"知识传授者"向"成长引导者"转型,教师考核指标中"学生心理辅导时长"权重提升至15%,某教育机构推出的"教师情绪管理认证",首期报名人数突破2万。

媒体生态的深度变革

1. 传播伦理的边界探索 事件中"高分考生隐私权"与"公众知情权"的冲突引发学界讨论,中国传媒大学制定的《教育报道伦理指南》新增"数据脱敏""心理保护"等条款,被纳入2024年新闻专业必修课。 生产的范式创新 "播报视频+专家解读+互动测评"的复合形态成为主流,单条内容平均时长从3分钟延长至8分钟,知识付费平台推出"高考心理建设"专题,用户留存率高达78%。- 商业模式的跨界融合

教育机构与MCN平台合作开发"学霸养成系"IP,某头部机构通过虚拟主播实现单场直播营收破千万,这种"内容+电商+教育"的融合模式,推动行业GMV增长240%。

未来发展的趋势预判

1. 选拔机制的渐进式改革 "高考成绩+心理测评+实践考核"的"3+X"模式已在14个省份试点,教育部规划2025年前实现心理测评覆盖率100%,建立全国统一的心理素质数据库。-

评价标准的动态调整

基于大数据的"成长画像"系统逐步完善,上海某中学的试点显示,该系统对学生的预测准确率从68%提升至89%,这种"过程性评价"将重构教育资源配置逻辑。 -

个体发展的生态化支持

"教育-心理-职业"的协同支持网络加速形成,某公益组织开发的"升学导航平台"已连接127所高校、89家企业和42家心理咨询机构,日均服务量突破50万人次。

发表评论