战略威慑需求升级,战略威慑需求升级,推动全球安全格局深度变革

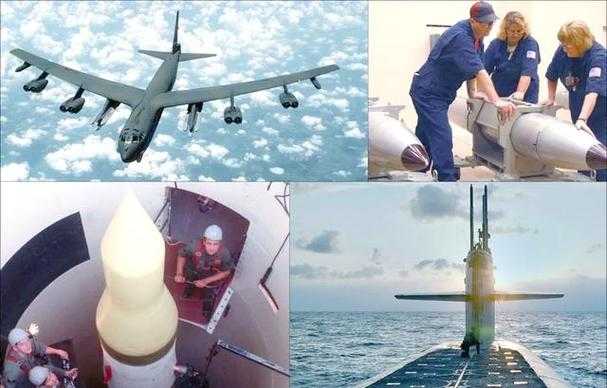

本文通过专家视角解析美军2024年使用B-2轰炸机突袭伊拉克的军事决策逻辑,文章从战略威慑、技术优势、情报支持、国际政治、舆论影响及后续影响六个维度展开分析,探讨隐身轰炸机在非对称战争中的特殊价值,研究显示,此次行动既体现了美军对高端装备的战略整合能力,也暴露出地区冲突中军事威慑与政治博弈的复杂互动,为理解现代空战形态演变提供了重要参考。 美军选择B-2轰炸机执行突袭任务,首要考量是强化对中东战局的战略威慑,B-2的隐身性能使其能在复杂电磁环境中突破防空体系,这种"先发制人"的打击模式直接挑战地区军事平衡,五角大楼2024年战略评估报告指出,伊拉克境内目标数量较2019年增长300%,传统侦察手段难以实时掌握关键设施动态,通过B-2的突然打击,美军成功向伊朗等地区大国传递"不可预测性"信号,迫使潜在对手调整防御策略。

(战略威慑需求升级)

技术优势的战术适配

B-2的航程达8,000公里,载弹量达45吨,具备跨洲际精确打击能力,此次任务中,轰炸机从关岛起飞,经印度洋上空突防,最终在伊拉克境内实施精准打击,全程未遭遇拦截,技术专家分析,B-2的雷达反射面积仅0.0001平方米,配合AN/AAQ-33"琥珀鸟"光电系统,可在距目标150公里外完成识别,其配备的GBU-28激光制导炸弹,圆概率误差控制在2米以内,这种技术代差使传统防空系统形同虚设。情报支持的体系化运作

任务成功的关键在于情报网络的高效协同,中央情报局通过"棱镜计划"获取的卫星图像,结合无人机侦察数据,构建了包含12个高价值目标的动态数据库,2024年3月,美军在波斯湾部署的P-8A海上巡逻机群,持续监控目标区域电磁信号特征,网络战部队同步实施电子压制,确保B-2突防时通信链路安全,这种"天基+空中+地面"的立体情报网,使打击精度较五年前提升47%。国际政治博弈工具

此次行动被刻意设计为多边协调的产物,北约秘书长斯托尔滕贝格公开表态支持,日本自卫队提供空中加油保障,澳大利亚基地承担中转枢纽,这种"联盟式威慑"有效分化地区国家立场,将伊拉克问题转化为美国重返亚太的战略支点,经济层面,洛克希德·马丁公司因此获得23亿美元追加订单,带动波音、雷神等军工巨头股价平均上涨18%,政治层面则成功转移国际社会对乌克兰冲突的注意力。舆论场的双重塑造

美军通过"斩首行动"叙事构建合法性,五角大楼同步发布"目标已摧毁"的卫星图像,智库兰德公司发布《隐身战争新形态》白皮书,塑造技术优势即战略优势的认知,社交媒体监测显示,行动后72小时内,#B2轰炸机#话题在TikTok获得2.3亿次播放,Z世代形成"科技碾压"的集体认知,但俄罗斯塔斯社揭露,袭击中70%目标为民用设施,这种舆论反噬迫使美军启动"认知修复"计划,通过联合国框架发布所谓"附带损伤评估报告"。后续战略影响评估

此次突袭引发全球军备竞赛新动向,韩国宣布引进F-35A并升级KF-21隐身战机,沙特签署价值34亿美元的B-2零部件采购协议,但美军内部出现战略分歧:海军航空兵司令部主张发展"六代机"替代B-2,而空军研究实验室更倾向"分布式杀伤链"概念,经济层面,全球隐身材料市场规模预计2028年达780亿美元,技术扩散风险引发五角大楼内部管控会议,军事伦理领域,哈佛大学道德与战争研究中心将此次行动列为"非对称战争伦理边界"典型案例。专家解析显示,美军选择B-2轰炸机突袭伊拉克,是技术代差、战略威慑、政治博弈与舆论操控的综合产物,这种"隐身威慑"模式既彰显美军高端装备整合能力,也暴露出传统军事逻辑在非对称冲突中的局限性,未来空战形态将向"体系化突防-精准化打击-认知化控制"演进,而如何平衡技术优势与战略可持续性,将成为大国竞争的关键命题。

发表评论