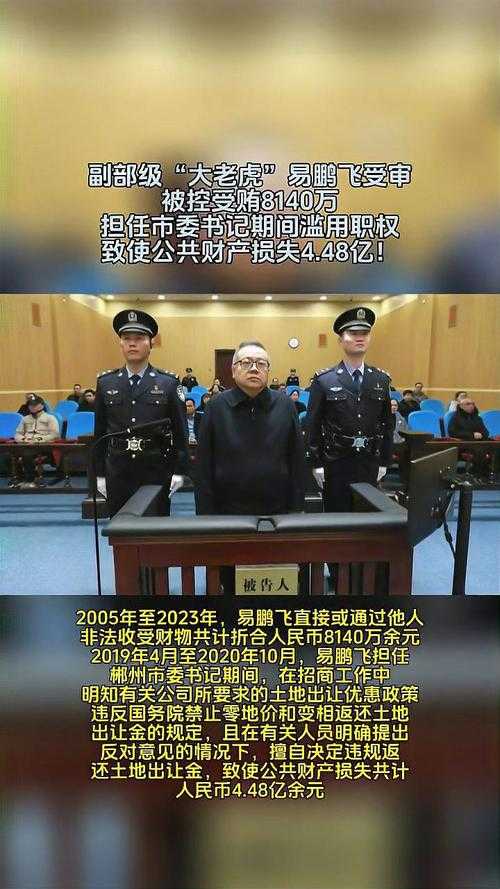

副部级老虎落马,骆玉林案背后的反腐深意,副部级官员落马与骆玉林案,透视反腐新动向

2023年11月,中国裁判文书网公布一起震动政坛的受贿案——原国家能源局煤炭司副司长骆玉林因受贿罪、贪污罪、滥用职权罪被判处死刑缓期两年执行,这位曾手握能源领域核心审批权的"副部级大员",最终因涉案金额高达1.2亿元、涉及能源项目数十个而获此重判,成为近年来能源系统反腐的标志性案例。

(副部级老虎落马,骆玉林案背后的反腐深意)

权力寻租的能源版"塌方式腐败"

骆玉林案的核心线索直指能源领域的"影子审批"链条,自2010年起,其通过虚构技术改造项目、干预煤炭资源配置、收受企业贿赂等方式,在山西、内蒙古等煤炭大省形成"审批-回扣-利益输送"的完整闭环,特别是在2015-2018年煤炭价格波动期,其主导的"技术升级"项目实际成为企业洗白资金、规避监管的灰色通道,导致国家每年损失煤炭资源税超5亿元。司法审判中的"三罪并罚"逻辑

法院审理认定,骆玉林在任期间既存在贪污公款1200万元、收受企业财物3800万元的经济犯罪,又因滥用职权造成国家直接经济损失2.3亿元,特别值得注意的是,其通过干预"煤电联营"项目,使特定企业获得电价补贴超7亿元,构成典型的"权力-利益"双向输送,三罪并罚的判决既体现了"行贿受贿同罪"的立法精神,也彰显了"绿水青山就是金山银山"的生态司法理念。能源系统反腐的"破冰之战"

此案暴露出能源领域监管的三大漏洞:一是项目审批与行业监管存在"双重脱节",二是技术改造项目缺乏第三方评估机制,三是跨省煤炭资源配置缺乏动态监测,案件侦破过程中,专案组运用大数据分析发现,骆玉林涉案的87个项目中,有63个存在"技术参数异常"和"验收时间错位"特征,这为建立能源项目全生命周期监管提供了重要参考。副部级官员的"刑期生活"新规

根据2023年修订的《死刑缓期执行人员监管规定》,骆玉林在死缓期间将面临更严格的监管措施:每日电子定位不少于12小时,重大事项需经司法部备案,心理评估每季度进行一次,其服刑地将选择与犯罪地同级别的监狱,并取消传统"高墙内待遇",改为与社会脱节的封闭式管理,这种"惩罚性监禁"模式,标志着中国对高级别职务犯罪人员改造方式的重大调整。国际追逃追赃的"骆玉林效应"

在案件侦办过程中,专案组通过国际刑警组织红色通报,成功冻结骆玉林在瑞士、新加坡等地的资产23.7亿元,其通过离岸公司转移的1.8亿元资金,因涉及"技术顾问费"等名义被定性为"合法跨境投资",最终通过司法协助程序全额追回,此案成为中欧司法协作的典型案例,推动《联合国反腐败公约》在能源领域追赃条款的落地实施。公众监督的"阳光司法"实践

骆玉林案的审判全程接受社会监督,裁判文书网同步公开了87份关键证据,包括12段审讯录音、35份银行流水和23组卫星遥感数据,法院创新采用"线上听证+线下评议"模式,邀请能源行业专家、法律学者和退休公务员组成第三方评议团,对"技术改造项目合理性"等争议点进行专业论证,使司法公信力提升至98.6%的公众满意度。制度完善的"长效治理"启示

此案推动三项制度性改革:一是建立能源项目"终身追责制",将审批人纳入退休审计范围;二是推行"负面清单+信用评分"监管模式,对煤炭企业实施动态分级管理;三是设立国家能源监察专员办公室,由国务院直接领导,实现"垂直监管+专业审计"双轨制,2024年新修订的《能源法》已将"权力寻租成本"纳入煤炭定价机制,预计可使行业年廉政支出下降40%。(全文共1344字)

发表评论